Shoot me!

Warum Computerspiele eine gute Sache sind obwohl sie auch abhängig machen können

Computer und Konsole sind allgegenwärtig geworden, kein Haushalt ohne Spielmaschine. Die Wissenschaft streitet: Fördern Prozessorkraft und Joystick den jungen Geist oder führen sie schon früh zu süchtigem Verhalten? Ein Streifzug durch die Seele des homo ludens.

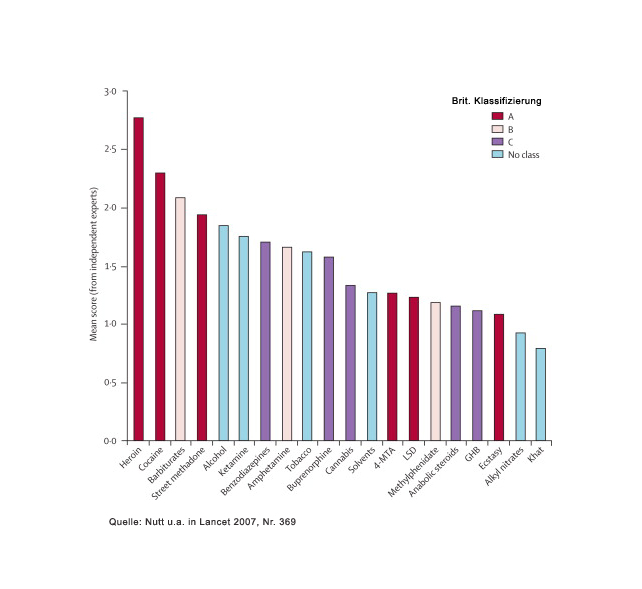

Letztlich kam der neunjährige Sohn eines Freundes zu diesem und sagte: „Papa, das bringt soviel Spaß, ich kann gar nicht mehr aufhören.“ Die Rede war von einem Computerspiel, dass er seit zwei Stunden mit seinem Joystick malträtiert hatte. Zwei Umstände sind an seiner Aussage aufschlussreich: Zum einen bemerkt er seine veränderte Geisteshaltung, zum anderen spricht er mit seinem Vater darüber. Wie, so wird die Frage seiner Zukunft lauten, nutze ich das Potential der Prozessoren ohne mich in ihnen zu verlieren? Die Parallelen zum Gefährdungspotential von Cannabis und anderen Drogen sind deutlich.

Auch dieser Sohn wird erwachsen werden und man muss davon ausgehen, dass Computer und die dazugehörigen Spiele ihn weiter durch sein Leben begleiten werden. Wird er dann bemerken, wenn ein Spiel ihn eventuell über Stunden, Tage und Wochen so sehr packt, dass er andere Interessen total vernachlässigt? Das nennt sich Kontrollverlust. Kommen nun noch Entzugserscheinungen und Toleranzsteigerung hinzu sind schon die klassischen Merkmale einer „Sucht“ vorhanden.

Ralf Thalemann arbeitet im Suchtforschungszentrum der Berliner Charité und hat eine Studie über exzessives Computerspielen durchgeführt. „Die Hirnreaktionen von exzessiven Computerspielern ähneln denen von Alkohol- und Drogensüchtigen“, sagt er. Allerdings schlägt nur ein kleiner Anteil der Spieler diesen Weg ein, glaubt man den Untersuchungen, sind maximal 10 Prozent der Jugendlichen, die gerne mal einen ausdaddeln, süchtig danach. Fazit: Daddeln kann abhängig machen, muss es aber nicht. Stellt sich die Frage, wer besonders gefährdet ist.

Auch hier decken sich die Ergebnisse mit den Erfahrungen aus dem Drogenbereich: Die Ursachen für eine Sucht sind genauso komplex wie der einzelne Mensch. Thalemann behauptet: „Menschen, die nicht gut mit Stress umgehen können, sind eher gefährdet exzessives Computerspielverhalten zu entwickeln. Menschen, die dazu tendieren ihre Probleme nicht lösungsorientiert anzugehen, die versuchen, sie zu verdrängen. Besonders bei Jungen hat das Computerspielen dann einen Stress reduzierenden Effekt – man vergisst seine Sorgen, es macht Spaß, man kann in Welten abtauchen, die einem gut gefallen.“

Liegt dazu noch das Verhältnis zu den Eltern völlig brach und sind auch die Freunde nicht in der Lage ein Korrektiv zu bilden, dann sieht es schlecht aus für den High-Score in zeitnaher Zukunft. Es gibt tatsächlich Typen (und es sind nunmal hautsächlich Männer), die fünf Mal die Woche bis spät in die Nacht zocken und sich wundern, dass sie am nächsten Tag nichts gebacken bekommen.

Über die Diskussion der möglichen negativen Folgen des Spielens am Rechner sind die positiven Seiten lange Zeit aus der Sicht geraten. Das ändert sich gerade, in Köln trafen sich vor kurzem Spieler und Spieltheoretiker, um auf der Konferenz „Clash of Realities“ zu erörtern wie Spiele Gesellschaft und Kultur prägen.

Erstes Ergebnis: Es bestehen riesige Unterschiede in der Sicht auf virtuelle Spiele. Eltern und viele andere Erwachsene sehen nur die Oberfläche des Spiels, beobachten entsetzt, wie jemand Autos zu Schrott fährt oder feindliche Soldaten erschießt. Gerade bei den schnellen Actionspielen tritt aber die Optik nach einiger Zeit in den Hintergrund, es geht dann nur noch um den Wettkampf und vor allem um »Flow«, das fast trancehafte Agieren und Reagieren in der durch die Technik vorgegebenen Umwelt. Die Spiele bedienen nicht nur pubertäre Allmachtsfantasien, sondern können schnelles Denken unter Druck, kollektives Vorgehen und Kreativität fördern. Wer einmal „Crazy Machines“ gespielt hat, kann das bestätigen.

Leider sind die Produktionskosten für ein Spiel mittlerweile so hoch, dass sich nur wenige Firmen Experimente abseits der klassischen Spielgenres leisten können. Das dies in Zukunft anders werden könnte, führt zum zweiten Punkt: Die Spielebranche versucht neuerdings auch Frauen und die ältere Generation an den Bildschirm zu locken. Diese haben weniger actionorientierte Vorlieben beim Spielen.

Drittens: Die Zeiten des reinen Geballers sind vorbei. Seit seinem Start im Jahr 2004 hat das Online- Rollenspiel „World of Warcraft“ weltweit 6,5 Millionen Spieler registriert. Zehntausende verhandeln, kaufen, tauschen und, ja, kämpfen hier täglich. Einer der Entwickler des Spiels, Frank Pearce, bemerkte in einem Interview: „Computerspiele sind wie jede andere Art von Medien und Unterhaltung – man muss sich in Mäßigung üben.“

In den konventionellen Computerspielen gibt es nur Täter oder Opfer. Neue Varianten haben von der Literatur gelernt, dass es auch den hilflosen oder duldenden Zuschauer gibt. Obwohl ein typischer First-Person-Shooter, zeigt beispielsweise „Half Half 2“, wohin die Reise geht. Lange Erzählstrukturen durchwirken das Spiels, reines Betrachten und Interaktivität wechseln sich ab. Aber: Nach einem Wochenende „Half Life 2“ reagieren sensibleren Menschen auf scharrende Geräusche im Treppenhaus schon mal nervös. Selbst wenn man dem Genre gewogen ist, fällt doch die Vorrangstellung der militärischen Ego-Shooter auf dem Markt auf. Da liegt der bedauerliche Schluss nahe, dass die männliche Natur enormen Spaß am Verstecken, Zielen, Ballern und Eleminieren zu haben scheint.

Kill Bill

Alle paar Jahre taucht die Diskussion wieder auf, ob diese „Killerspiele“ die Gewalt fördern. Dave Grossmann, ein amerikanischer Psychologe, ist überzeugt, dass Jugendliche durch Videospielen das Töten lernen. Als Beweis führt er immer wieder Michael Carneal an, einen 14-jährigen Jungen aus Kentucky. Dieser stahl eine Waffe und schoss auf Klassenkameraden. Fünfen davon in den Kopf, die anderen drei traf er in den oberen Körperbereich. Der Junge hatte nie zuvor eine Waffe in der Hand gehabt, aber er hatte Videospiele gespielt, in denen genau diese Art zu schießen geübt wird.

So einfach ist es aber nicht mit dem Ursache-Wirkung-Prinzip. Studien weisen darauf hin, dass sich aggressivere Kinder von vornherein häufiger die brutaleren Games aussuchen. Mittlerweile gilt als bewiesen, dass Spieler, die heftig Ballern, auch kurze Zeit nach dem Spiel noch aggressive Tendenzen haben. Die Effekte sind aber deutlich geringer als nach dem Anschauen von Kinofilmen mit Gewaltszenen. Das Feuilleton feiert Filme wie „Kill Bill“ und die Ästhetisierung von Gewalt, will aber unter PC-Spielern nur Dumpfbacken ausmachen. Spielen gilt halt, ob nun elektronisch oder nicht, als Domäne der Kinder, Erwachsene haben sich dem Ernst des Lebens zu widmen.

Ob Spiele mit viel Gewalt auch längerfristige Wirkungen zeigen, ist unklar. Es ist aber unsinnig anzunehmen, dass alleine Computerspiele aggressive Ausbrüche bedingen. Man muss immer sehen, was sonst noch im Leben der jeweiligen Personen passiert und welchen Medienzugang sie außerdem haben.

Die Lust der Menschen aufs Geballer hat auch die US-Armee erkannt. Sie gibt ein grafisch anspruchsvolles Spiel heraus: America’s Army. Im Spiel ist man Soldat – und kann man sich direkt von der echten Armee rekrutieren lassen. Über vier Millionen registrierte Spieler gibt es bereits, einige davon spielen über 40 Stunden in der Woche. Die Armee organisiert Hunderte von Turnieren im Jahr, nach den LAN-Schlachten zeigen Sergeants der Army den Spielern echte Waffen, den besten Spielern werden Jobs angeboten.

Aus gesellschaftlicher Perspektive ergibt sich ein seltsamen Phänomen: Nutzt ein Mensch die Rechenmaschine konstruktiv-kreativ, dann darf er durchaus Tage und Nächte vor der Kiste verbringen: Er ist dann ein „Computerfreak“, ein „Geek“ oder „Nerd“, aber kein „Süchtiger“. Dreht man an dieser Gedankenschraube weiter, dringt einem die ohnehin ausgeprägte Begeisterungsfähigkeit der Computer-Fans in den Geist. Die gesamte Programmierer- und vor allem Open Source-Szene, die Entwickler des frühen Internet und auch die Millionen Hobby-Hardcore-User kommen ohne einen gewissen Hang zum Enthusiasmus gar nicht aus. Für Männer ist der Rechner eben das perfekte Objekt: Jedem Reiz folgt eine Reaktion, die Maschine gehorcht und reagiert stets logisch. Das aus jeder Inbrunst auch Übereifer werden kann ist hinlänglich bekannt. Interessanter zu erforschen als das abgekaute Suchtpotential dürfte zukünftig sein, in wie weit die Maschine rein technisches Denken fördert. Aber bisher beschränkt man sich darauf, wie bei den Drogen auch, ein Phänomen, weil man es nicht versteht, primär als Gefahr zu deuten.